百度“直达号”戳中了谁的泪点

因为,直达号驶向的可能正是他们梦寐以求的蓝海。

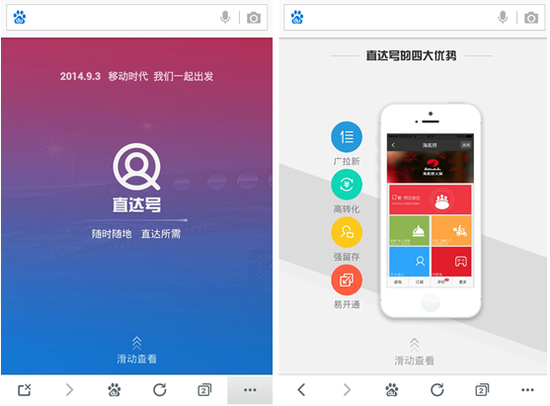

直达号的发布解决了不少传统商户向移动互联网转型的痛点,无论是拉新、转化、留存还是开通体验都有大幅度提高。

先来看一组数据:2013年中国网络零售市场交易规模达18851亿元,较2012年13205亿元,同比增长42.8%,占到社会消费品零售总额的8.04%。

看清楚了?只有百分之八。近几年几大电商平台,风生水起,将整个传统零售业搅动的风声鹤唳,甚至有些惶惶不可终日之感,纷纷寻求电商化转型,前有银泰百货与阿里的合纵,后有“腾百万”的连横。而阿里的风光上市,马云挑战王建林的首富地位,则可能成为电商全面压倒传统百货业的最佳注脚。

但是看看电商在整个传统零售业的占比,只有8%,即使是按照商务部的畅想,到2015年,电子商务交易额超过18万亿元,网络零售额也只能占到社会消费品零售总额的10%。

也就是说,“砖头加水泥”的传统销售渠道,仍然是社会销售的最主要场所,那剩下的百分之九十主要在哪里消费的呢?

想想我们自己的日常起居,大概就能明白。下班后,购买蔬菜水果、补充油盐酱醋生活必须,周末带孩子去参加各类培训班,陪爱人去看场电影,闲暇时打理一下自己,理个发、做个美容SPA,或者去游泳健身、学习瑜伽,所有的这些都是在我们的身边,在本地生活场景下完成了。而这些占据了那百分之九十的很大一部分,也是大多数电商还没有办法很好地去染指的那部分。

这些都是由电商的基因决定的。电商在最近几年之所以能春风得意,在于其在中国制造积累的海量物美价廉的过剩商品的大背景下,大量削减了中间流通环节,加上物流行业的迅速跟进,可以将更具价格优势的产品送到消费者手中。因为消费者通过电商渠道购买的商品,最后都是通过打包的“盒子”快递给消费者,所以电商也被称之为“盒子经济”。

但是,不是什么都可以装进“盒子”。先不说,蔬菜水果生鲜食品,各路电商花费巨资探索许久,烧钱无数也无法真正铺开,更多以服务形式存在的“商品”则更是“盒子”无法涵盖的。比如上面说到的培训、美容、健身、娱乐等等。

当然,你也可以说,电商平台上,早已经有此类服务券的销售。消费者可以在网站上购买各种打折券、现金券然后预约到线下实体店消费。

打通线下的“最后一公里”是百度直达号在做的事,也是最能戳中“泪点”的事。

不知道是有意无意,淘宝最新推出的以“过瘾”、“爽翻”等为主题的地铁系列广告,就都是围绕餐饮、娱乐等线下服务的商品,也即所谓的O2O服务。而且,如果你登录专门的团购网站,此类服务类商品的品类已经蔚为壮观,基本上可以满足给类需要。

但是,使用过此类团购的人都明白,这样的服务购买一般都需要提前预约,有相当的“等待”成本,也要遵循其专门的操作流程,无形中降低了客户体验,而且,在碎片化、随机化消费日益成为主流的今天,你很难想象自己会要请客的时候,要先去网上买券。更为重要的是,团购或者其他形式的线上购买服务,虽然圈占了一部分传统“盒子经济”不能覆盖的部分,但是却无法维持消费者对该网站的忠诚度,客聚客散,价格成为最重要的因素。

这时候,谁能将“砖头加水泥”构成的现实世界里的活色生香串联起来,也就掌握了所谓O2O的关键。

百度的直达号,提供了一种解决方案。虽然到目前为止,主流的宣传都是指向直达号对商家的重要意义,但实际上这种以搜如入口为前提,以LBS为基础的服务,显然更符合现代人的消费习惯。好的创新都是简单易懂的,围绕直达号,我们不难想象一副未来消费生活的场景:无论你身在何处,都可以马上找到自己需要的商家,无论是口舌之欲,还是按摩放松、约友K歌之类的休闲服务。而且,作为互联网大佬的百度,其此项创新与之前的轻应用一样,都是技术驱动下的轻盈模式,一旦连接平台形成,后续几乎不需要什么成本,它自己可以不断自我生长。

与此相对,有些互联网企业走了一条截然不同的路。比如京东,无论是之前与万家便利店的合作,还是推先锋站下乡,渠道下沉,构建遍布城乡的配送体系,它都在用一种粗苯的多的方式,将线上线下串联起来。但与百度的直达号一样,京东此举同样有着巨大的野心:在一公里生活圈内,随叫随到,即时满足消费者需求。

之前酒仙网的9分钟送货,现在看来是一种营销的噱头,但是未来电商巨头如果真想突破“盒子”的限制,成为消费者生活的一部分,可以做到像仆人般在需要的时候,马上出现,也许只有自建自营的服务体系才能做到。